受講した10人余りは雪山の熟練者で、今後、同ネットワークの講座で講師を務める。雪崩の最新知識を吸収しようと、雪の層の構造や結晶の種類を調べ、雪の温度を計測。手でたたいて強度も確認した。

受講した10人余りは雪山の熟練者で、今後、同ネットワークの講座で講師を務める。雪崩の最新知識を吸収しようと、雪の層の構造や結晶の種類を調べ、雪の温度を計測。手でたたいて強度も確認した。

|

|

あんぜん登山の最前線 (上) | |||||||

|

|

|

|

|

| ||||

県内山岳に本格的な冬が訪れた。近年は登山者に加え、手付かずの雪山を滑る「バックカントリースキー」を楽しむ人も多く入山する。だが、11月に富山県立山町の北アルプス真砂岳で7人が死亡した雪崩事故のように、冬山はいつ牙をむくか分からない。危険を最小限に抑えて冬の山を楽しむには、どのような知識や技術、装備が必要なのか。最先端の現場を見た。 (松崎林太郎)

「次は雪の断面を観察しよう」。15日、北アルプス栂池高原(北安曇郡小谷村)の積雪は3㍍に達していた。吹雪の中、NPO法人日本雪崩ネットワーク(横浜市)が開いた雪崩対策の講習会は活気を帯びていた。

受講した10人余りは雪山の熟練者で、今後、同ネットワークの講座で講師を務める。雪崩の最新知識を吸収しようと、雪の層の構造や結晶の種類を調べ、雪の温度を計測。手でたたいて強度も確認した。

受講した10人余りは雪山の熟練者で、今後、同ネットワークの講座で講師を務める。雪崩の最新知識を吸収しようと、雪の層の構造や結晶の種類を調べ、雪の温度を計測。手でたたいて強度も確認した。

ネットワーク理事長の出川あずささん(52)=横浜市=は、雪の状態は地形や斜度に左右され、たった数㍍離れると大きく異なると指摘。ある時間、ある場所の状態だけでは判断できないとし、念押しした。「断面の観察はほんの一部の要素でしかない」

国内の冬山で雪崩遭難が後を絶たず、県内でも毎年のように死者が出ている。ただ、崩れやすく表層雪崩の原因になる「弱層」の有無を1カ所で調べるだけでは危険性は判断できない、といった新たな考え方や知識が徐々に普及し、遭難者の救出方法や装備も進化している。

電波で遭難者の位置を割り出すビーコン(電波送受信機)、雪に刺して遭難者を捜すプローブ(ゾンデ棒)、スコップの三つは雪山で必須とされる。ビーコンは遭難者の方向と距離がより正確に分かる機種が開発され、プローブやスコップも軽量化されている。

電波で遭難者の位置を割り出すビーコン(電波送受信機)、雪に刺して遭難者を捜すプローブ(ゾンデ棒)、スコップの三つは雪山で必須とされる。ビーコンは遭難者の方向と距離がより正確に分かる機種が開発され、プローブやスコップも軽量化されている。

11月23日に富山県の真砂岳で起きた雪崩では、たまたま近くにいた同ネットワークの会員らがいち早く現場に駆け付けた。巻き込まれた7人は全員死亡したが、そのうち6人の位置はビーコンで1時間以内に特定された。

一方、4月27巳に北アルプス白馬大雪渓(北安曇郡白馬村)の雪崩で死亡した3人のうち、2人は9〜22日後に見つかった。長野県警は、ビーコンを持っていなかったことが2人の発見が遅れた要因の一つとみている。

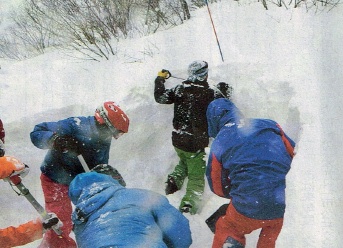

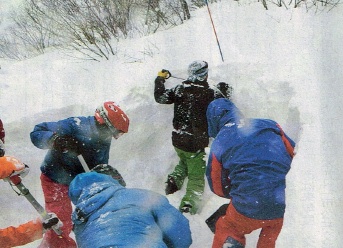

遭難者を雪から掘り出す技術も見直しが進む。栂池高原の講習会では、プローブを立てた場所に向けて斜面の下から掘り進む方法を試した。1人が先頭で進み、その斜め右後ろと左後ろに他の人が続いて逆V字形になって雪をかきだす。遭難者の真上から掘り下げるより、早く救出できるという。

国内でバックカントリースキーが広がり始めたのは10年余り前だ。スキー雑誌の編集長だった出川さんは雪崩事故の取材を進め、カナダ、フランス、スイスなどの対策を見た。その経験を生かし、一匡内で『雪崩教育』を発展、成熟させたい」とネットワークの活動に力を入れる。

8日に長野市生涯学習センターで開いた初心者向けの無料講座(定員150人)の会場は満員になった。立ったまま聞く人もおり、雪山を目増す人の多さ、雪崩への関心の高さを浮き彫りにした。

講師を務めたネットワーク理事の池田慎二さん(42)=新潟県妙高市=は「雪崩地形を理解できると、危険を容易に軽減できる」と繰り返し強調。雪崩が起きやすい斜面、雪崩が流れ下って到達する地形を見極めることが、危険を避ける第一歩だと訴えた。

この冬、バックカントリースキーを始めるという長野市の会社員小林凌太さん(20)は、「時間はかかるが、学ぶことが安全への一番の近道と分かった」。まず地形を知ることから始め、ふかふかの新雪を楽しみたいーと目を輝血せた。

写真:遭難者がいる場所の深さを示すプローブ(中央上)に向け、雪を掘る講習会参加者。.斜面の下から1人を先頭に逆∨字形で進む=15日、北ア栂池高原

NPO法人日本雪崩ネットワーク 雪崩に関する調査、研究、知識の普及を目的に2000年に発足し、現在の会員は山岳ガイドや研究者ら約100人。国内の団体で唯一「雪崩教育」の先進国カナダの専門機関と協力して講習プログラムを提供している。初心者向けから山岳ガイド向けまで、さまざまな講習会を開催。県内を含む各地で積雪の定点戟測や断面調査をし、結果をインターネット上で共有する仕組みも設けている。