同協会は、既に専用のホームページ(HP)「山と自然ネットワーク コンパス」を開設した。登山者は氏名、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先となる近親者のメールアドレスなどの情報を、パソコンやスマートフォン(多機能携帯電話)を使ってHPから登録。様式に沿って計画書を作成、送信する。下山予定日になっても下山届が出ない場合は、システムが登山者の携帯電話に下山を確認するメールを自動的に送信する。

同協会は、既に専用のホームページ(HP)「山と自然ネットワーク コンパス」を開設した。登山者は氏名、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先となる近親者のメールアドレスなどの情報を、パソコンやスマートフォン(多機能携帯電話)を使ってHPから登録。様式に沿って計画書を作成、送信する。下山予定日になっても下山届が出ない場合は、システムが登山者の携帯電話に下山を確認するメールを自動的に送信する。

|

|

登山計画・下山届ネットで | |||||||

|

|

|

|

|

| ||||

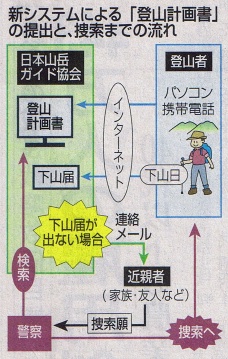

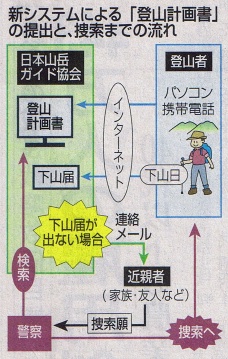

公益社団法人日本山岳ガイド協会(東京)は今夏、長野県警と協力し、登山者がインターネットを通じて登山計画書と下山届を提出できる新システムを稼働させる。下山届が出ない場合は、登山者があらかじめ届けた近親者に自動的に連絡、近親者が警察に捜索を依頼する。警察は下山を確認できない登山者の予定ルートなどをシステムで素早く検索でき、捜索の初動を早めることが可能。一刻も早い救助が遭難者の生死を分けることも多いため、同協会などは登山者に登録を呼び掛けていく方針だ。

同協会は、既に専用のホームページ(HP)「山と自然ネットワーク コンパス」を開設した。登山者は氏名、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先となる近親者のメールアドレスなどの情報を、パソコンやスマートフォン(多機能携帯電話)を使ってHPから登録。様式に沿って計画書を作成、送信する。下山予定日になっても下山届が出ない場合は、システムが登山者の携帯電話に下山を確認するメールを自動的に送信する。

同協会は、既に専用のホームページ(HP)「山と自然ネットワーク コンパス」を開設した。登山者は氏名、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先となる近親者のメールアドレスなどの情報を、パソコンやスマートフォン(多機能携帯電話)を使ってHPから登録。様式に沿って計画書を作成、送信する。下山予定日になっても下山届が出ない場合は、システムが登山者の携帯電話に下山を確認するメールを自動的に送信する。

それでも下山届が届かない場合、システムは近親者に登山者が下山したかどうか確認を求めるメールを自動的に送る。近親者が警察に捜索願を出せば、警察はシステムを使って、該当者の計画書を素早く見つけられる仕組みだ。

同協会は、7月中にも長野県内の山を対象に、新システムによる登山計画書の受け付けを開始。今後、少しずつ対象エリアを他県に広げていく。

計画書の提出は任意で、現在は登山口にある提出箱や各警察署で受け付けるはか、県警HPからネットで県警本部地域課宛てに提出できる。県警によると、昨年発生した県内の山岳遭難254件のうち、簡易な登山カードの提出も含めると半分弱の126件で計画書が出ていた。

だが、提出方法がさまざまなため、捜索願が出た際、署員が登山口に行って提出箱を調べるなど、「該当者の計画書を探すだけでも時間がかかる」(地域課の担当者)のが実情。県警HPへの届けも、検索機能がないため担当者が1通ずつ探しているが、県警に提出される計画書は年間約7万通で、夏山シーズンはHPから200〜300通届く日もあるため、該当の計画書をすぐには見つけられないという。

協会の武川俊二常務理事は「昔に比べて団体でなく個人の登山が増えている。インターネットで簡単に計画書を出せるのは、特に若い世代には大きな利点。利用が広がるのでは」と期待している。

提出者の増加期待

捜索場所の特定容易に

公益社団法人日本山岳ガイド協会と長野県警によるインターネットを使った登山計画書提出システムについて、県内の山岳関係者からは、捜索場所の特定、迅速化につながる他、計画書の提出者が増えると期待する声が上がる。一方、手軽に計画書を出せることで「安易に『誰かが助けてくれる』と思われては困る」と、入念な計画立案などあらためて基本を徹底しなければいけないとの指摘もある。

県警地域課によると、ことし5月中旬、南アルブス易老岳付近で遭難した単独の60代男性の捜索は、家族に計画の詳細を伝えていなかったため遭難場所の特定に手間取った。家族は「浜松駅(浜松市)からレンタカーを借りて南ア塩見岳に行く」と聞いていたため、静岡県警に捜索願を出した。同県警は長野県側の登山口から入山した可能性もあるとして、長野県警にも救助を要請。捜索1日目は飯田署の署員らが同岳の登山口などを調べたが手掛かりは得られなかった。

その後、家族が「百名山の光岳も以前登ってみたいと話していた」と県警に説明。2日目は塩見岳から約25㌔離れた光岳周辺を捜索し、光岳に向かう途中にある易老岳の登山口で男性のレンタカーを発見。登山口の提出箱に登山計画書も提出されていた。捜索3日目に易老岳付近で男性を発見。足を捻挫していたものの無事に救助した。この捜索では、県警ヘリコブターが3回飛び、同署員ら延べ約20人が捜索に当たった。

北ア北部地区山岳遭難防止対策協会の降旗義道・救助隊長は「計画書は登山者の足跡をたどる重要な手段。計画書がないと、捜索は非常に難しくなる」とし、同システムを評価。一方、県警山岳遭難救助隊の宮崎茂男隊長は「(計画書の)提出がネットで手軽になっても、基本的に登山の計画から管理まで自分でするのは変わらない。登山者白身が危機管理意識を高め、計画をしっかりと立てた上で家族らに伝えることを徹底してほしい」としている。